Pour pratiquer les pédagogies actives, il faut du matériel, n’est-ce pas ? Beaucoup de matériel… euh, en fait, non.

Tiens, si on reparlait vocabulaire ? Je vous vois soupirer : encore !… mais elle ne fait donc rien d’autre ? Si, si, je vous rassure. Mais il se trouve que, tout récemment, dans ma cohorte de 4e, j’ai institué des ateliers de vocabulaire ; et que j’en ai tiré quelques conclusions inattendues sur la question du matériel. Allez, laissez-moi vous raconter cela.

Quand la classe ne coopère pas

J’ai une cohorte de 4e un peu particulière. Lorsqu’ils étaient en 5e, l’entraide était de mise, et tout le monde travaillait dans la joie ; depuis cette année, l’ambiance a bien changé… et je me retrouve désormais avec une classe littéralement coupée en deux. D’un côté, des élèves de niveau très faible, régulièrement absents, totalement perdus, devenus agressifs, et qui n’ont de cesse de prendre à partie l’autre moitié de la classe ; de l’autre, des élèves de bonne volonté et de niveaux variables qui, freinés dans leur apprentissage par la 1e moitié, en conçoivent beaucoup de rancœur – particulièrement en cette fin d’année où ils mesurent, par rapport aux autres classes, le retard qu’ils ont accumulé.

La 1e partie ne veut pas être aidée ; la 2e partie ne veut plus proposer son aide. Bref, niveau coopération, c’est très limité… Aucun projet, aucun conseil de coopération, aucune discussion particulière n’est venue à bout de ce problème. Et pourtant j’ai essayé, remettant le sujet sur le tapis au fil des 9 conseils de coopération qui ont jalonné notre année.

Au début du 3e trimestre, j’avais proposé à la classe un fonctionnement par plan de travail, afin que ceux qui étaient là pour apprendre puissent continuer à avancer, sans être bloqués par ceux qui venaient par pure obligation. Confiante dans le matériel dont je disposais, je n’avais pas mesuré que le niveau général de la classe allait poser problème : entre la réforme 2016 du collège, mon congé maternité et l’hostilité qui régnait dans le groupe, il manquait aux élèves des dizaines d’heures, au bas mot, pour pouvoir suivre ces plans. Mon beau matériel, patiemment élaboré, était tout simplement bon pour la poubelle.

J’ai dû improviser, sans disposer de suffisamment de temps pour le faire ; je n’oserais pas vous présenter les plans de travail de ce trimestre, tant ils sont indigents. Je me suis limitée à 3 tâches : morphologie, traduction, civilisation. Péniblement, quelques-uns se sont remis au travail ; puis quelques autres ; puis d’autres encore, et au final, je me suis trouvée avec une moitié qui travaille, un quart qui fait semblant, un quart absent ou perturbateur. Ce n’était pas idéal ; c’était au moins un progrès.

Mais on ne travaillait plus le vocabulaire, et vous savez combien j’y tiens.

Alors, dans l’idée toujours de les rendre plus autonomes, j’ai fabriqué des ateliers de vocabulaire.

Six ateliers, quatre objectifs

Puisque je dispose de six îlots dans ma classe, j’ai choisi de les utiliser tous ; mais en réalité, les ateliers tournent sur quatre domaines : vocabulaire, étymologie, déclinaison, conjugaison. Déclinaison et conjugaison sont les ateliers dédoublés ; pour ceux qui s’étonneraient de leur présence dans des ateliers de « vocabulaire », je réponds que la pratique de la morphologie latine permet une meilleure identification des mots dans un texte.

La séance se déroule de la manière suivante : dans un premier temps (5-10 min), chaque élève écrit, sur une feuille qui porte son nom, une liste de mots qui se trouvent dans sa mémoire (5, 10, 20 mots, ou plus, j’ai allongé la demande avec l’entraînement) ; il me rend sa feuille ; commence ensuite un premier atelier, qui dure 10 minutes ; puis les élèves changent de table (rotation horaire) pour le deuxième atelier, qui dure 10 minutes également ; seconde rotation pour le troisième atelier (10 minutes aussi) ; je m’assure ainsi que tout le monde est passé par un atelier de déclinaison et de conjugaison. Je rends sa feuille à chacun, et il dispose d’une dizaine de minutes pour corriger, compléter, voire étendre sa liste. Les copies sont ramassées, corrigées, évaluées, rendues à la séance suivante. On organise une séance d’ateliers par quinzaine.

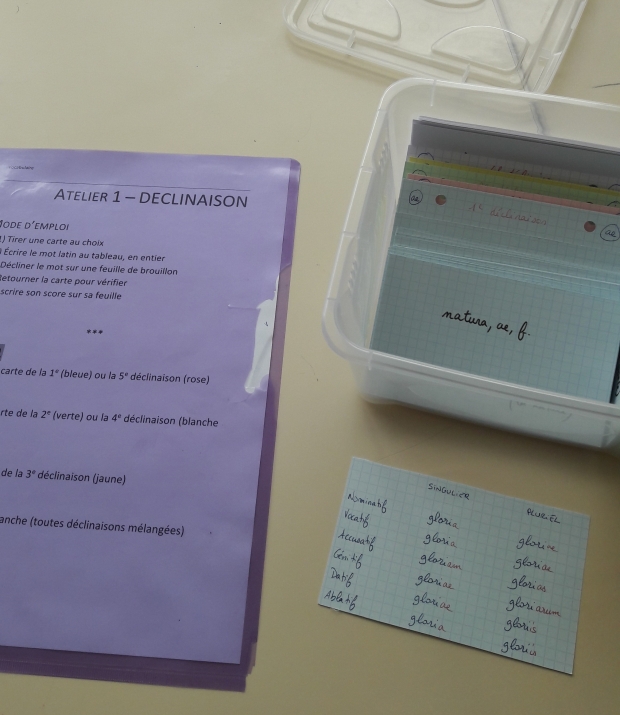

Atelier 1 : la boîte à décliner

Ce fut le matériel le plus long à créer : en réalité, je l’ai commencé l’année dernière, et je complète les fiches dès que j’ai 5 minutes de temps mort en classe. C’est tout simplement un fichier autocorrectif de déclinaison.

D’un côté, le mot latin, avec toutes les indications nécessaires ; de l’autre, la déclinaison intégrale. Un code couleur pour chaque déclinaison (cartes bleues pour la 1ère, roses pour la 2ème, etc.), mais il y a, au fond de la boîte, des cartes intégralement blanches où toutes les déclinaisons sont présentes.

La boîte s’accompagne d’un mode d’emploi, et de propositions d’activités… qui, vous vous en doutez, sont très peu lus : j’ai déjà parlé ici de ce problème.

Atelier 2 : la boîte de vocabulaire

J’ai repris la boîte utilisée par chaque classe ; j’y ai simplement joint un mode d’emploi.

[image]

Concrètement, dans la boîte, on trouve des fiches blanches (latin) ou colorées (grec). D’un côté, le mot en langue ancienne, de l’autre, sa traduction.

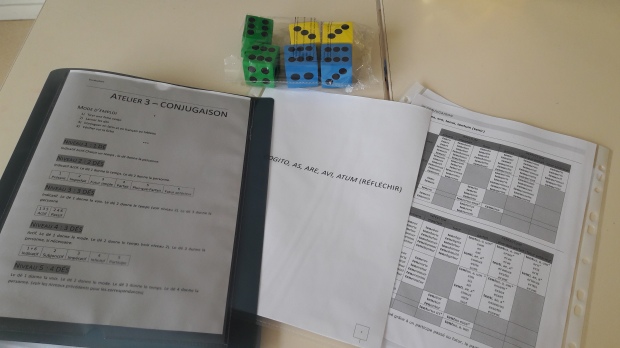

Atelier 3 : les dés à conjuguer

J’ai investi dans 6 dés en mousse, trouvés chez Zeeman à moins de 1 euro ; et j’ai constitué un classeur, dont la couverture est le mode d’emploi, et dans lequel on trouve des verbes intégralement conjugués : esse, et trois verbes de chaque conjugaison – j’ai remis à plus tard les verbes irréguliers.

Concrètement, les élèves jettent un ou plusieurs dés, ce qui leur indique à quelle personne/temps/mode ils doivent conjuguer.

Atelier 4 : Ranger une déclinaison

Un exemple de matériel créé par les élèves eux-mêmes, les années précédentes. J’y ai ajouté, comme pour les autres, le mode d’emploi.

Sur des étiquettes, les terminaisons des déclinaisons, et les titres des colonnes ou des lignes ; les étiquettes sont en vrac dans une enveloppe qui indique de quelle déclinaison il s’agit ; il n’y a plus qu’à les ranger dans le bon ordre, et c’est parfois plus compliqué qu’il n’y paraît – c’est souvent lors de cet atelier qu’ils réalisent (enfin) que ce sont les mêmes terminaisons qui reviennent.

Atelier 5 : Etymologie

Là encore, un gros boulot de conception pour moi ; si vous voulez vous lancer, il vous faut impérativement Les Mots latins de F.Martin (Hachette), saine lecture. *cœur*

D’un côté, un mot latin, avec un ou plusieurs sens ; de l’autre, une liste de mots français formés sur cette racine. Et bien sûr, le mode d’emploi.

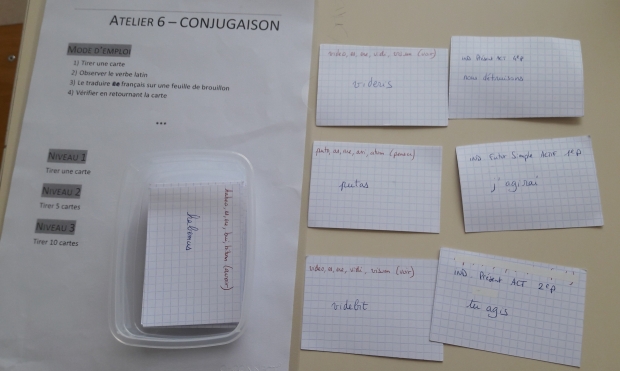

Atelier 6 : Analyse verbale

Le dernier mais non des moindres… car c’est le plus difficile. Mode d’emploi ? Ou vous aussi vous en avez marre des consignes ?

Toujours un fichier autocorrectif : d’un côté, un verbe avec ses temps primitifs et une forme conjuguée ; de l’autre, l’analyse du verbe et sa traduction en français.

Et toutes les cartes, sans aucun classement, dans la petite boîte que vous voyez là… ah oui, celui-là, il est redoutable !

Bilan des ateliers

Il y a eu 4 ou 5 heures de ce type au cours du 3ème trimestre. Sans surprise, les premières séances ont été des moments agréables, les suivantes un peu moins. Et l’impact sur l’apprentissage du vocabulaire, assez négligeable, à mon sens.

En effet, l’évaluation initiale, celle qui ouvre la séance, m’a permis de réaliser que le vocabulaire qui s’est inscrit à long terme dans leur mémoire… n’est pas celui acquis cette année – alors qu’il a été travaillé à chaque heure. C’est celui de l’année précédente, découvert et pratiqué lors des séances de latin parlé. J’ai constaté quelque chose de similaire chez les 6èmes, lors de l’initiation aux langues anciennes : le vocabulaire travaillé en contexte de communication réelle s’inscrit puissamment dans la mémoire.

Ce matériel, si joli soit-il, est donc inutile.

J’ai souvenir d’une réunion de l’IDEM80 ou j’avais évoqué la fameuse boîte de vocabulaire. Face à moi, on avait froncé les sourcils : ce matériel venait-il des élèves ? non ? et ils l’utilisaient volontiers ? Quelque chose les chiffonnait, sans réussir à nommer quoi ; mais comme mes élèves aimaient utiliser cette boîte, et qu’elle était efficace pour l’apprentissage du vocabulaire, nous n’avions pas poussé plus loin. Mes camarades semblaient bien plus séduits par les étiquettes qui constituent aujourd’hui l’atelier 4, alors que, de mon côté, je lui trouve bien des défauts (à commencer par le fait qu’il ne contient que des terminaisons) ; mais ce sont les élèves qui les ont fabriquées.

Aujourd’hui, je comprends bien ce qui posait problème : c’est très exactement ce que Freinet reprochait à la méthode Montessori.

Freinet, Montessori, même combat ?

Dans la plupart des articles grand public, on place allègrement les pédagogies Freinet, Montessori ou Steiner sur le même plan : après tout, ce sont toutes des pédagogies actives, non ?

Il y a pourtant une grande différence : les écoles Steiner sont des établissements privés ; la pédagogie Montessori s’apprend via une formation payante (et chère) ; elle s’accomplit dans des écoles privées, parfois publiques ; elle réclame un matériel spécifique, qui fait actuellement l’objet d’un troublant mercantilisme.

Dans les librairies, on trouve des rayons entiers de cahiers estampillés « Montessori »

Pour le dire vite et mal, ce sont des pédagogies pour riches. Ce n’était sans doute pas l’esprit, à l’origine, mais c’est ce que c’est devenu.

Les enseignants Freinet, eux, œuvrent dans l’Education Nationale ; c’est une pédagogie qui trouve ses fondements dans un milieu rural, au sein des classes populaires. Elle a l’ambition de faire entrer la vie à l’école, et en cela, elle se méfie de tout système figé, qui aboutirait seulement à un nouveau dogmatisme pédagogique. Il ne faut pas créer du matériel adapté aux élèves, mais leur donner l’occasion de fréquenter des objets, des problèmes réels. Et les aider à s’en emparer.

Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l’excellente recension de Question de classe(s) : Freinet voyait au départ, dans la méthode Montessori, un progrès « perfectible » ; mais au fil du temps, le dogmatisme et les idées politiques qui s’y cachaient ont fini par le scandaliser. Bien sûr, ces textes sont aussi le reflet de leur temps.

Alors oui, quand on oeuvre en pédagogie Freinet, on a besoin de matériel. Mais il faut veiller à ne pas tomber dans l’excès, ni dans l’accessoire. Considérez comme inutile tout ce qui vise à faciliter un apprentissage ; le seul matériel recevable dans ce cas-là est celui que vos élèves fabriqueront, voire concevront, si imparfait soit-il.

Gardez seulement ce qui l’organise, en cherchant le plus simple, le plus vrai – j’allais dire : le plus authentique, mais dans le contexte des langues anciennes, ça prête à confusion. Un plan de travail n’a pas besoin d’être imprimé. Une évaluation peut se faire sans consigne. Un livre a plus d’intérêt qu’un manuel, même s’il est plus difficile à aborder. Plus vous les laisserez s’approprier les choses, plus ils seront investis dans l’apprentissage.

La pédagogie Freinet est née en milieu rural, l’économie des moyens était une nécessité. On bidouillait. On récupérait. On recyclait. Bref, on était débrouillard et créatif. Aujourd’hui, nous avons infiniment plus de matériel à notre disposition : photocopies, CDI, ordinateurs, manuels, séries… et pourtant nous avons encore le sentiment qu’il en manque, ou qu’il n’est pas adapté. Alors, si jamais vous vous lancez, ou si vous y réfléchissez, mais que vous redoutez la charge de travail ou le manque de moyens, je n’ai qu’un conseil à vous donner : faites confiance à l’esprit humain. C’est incontestablement le seul équipement indispensable, et celui-là, vous l’avez.

En plusieurs exemplaires, même.

![20170324_094744[1] 20170324_094744[1]](https://capsamea.files.wordpress.com/2017/03/20170324_0947441.jpg?w=202&resize=202%2C202&h=202#038;h=202&crop=1)

![20170324_094824[1] 20170324_094824[1]](https://capsamea.files.wordpress.com/2017/03/20170324_0948241.jpg?w=202&resize=202%2C202&h=202#038;h=202&crop=1)

![20170324_094943[1] 20170324_094943[1]](https://capsamea.files.wordpress.com/2017/03/20170324_0949431.jpg?w=202&resize=202%2C202&h=202#038;h=202&crop=1)